ラグビーの試合中、特に印象的なシーンといえば、選手たちがひとかたまりになって力強く押し合う「スクラム」です。

しかし、その見た目の迫力とは裏腹に、そのルールや反則が詳しく理解できている観戦者は意外と少ないかもしれません。

この記事では、スクラムの基本から反則までをわかりやすく解説し、さらにラグビー観戦を楽しむためのポイントをご紹介します。

ラグビー入門:スクラムとは何か?

ラグビーのスクラムは、試合の見所の一つでありながら、その実態は多くの観戦者にとって謎に包まれています。なぜ選手たちはあのような形になるのでしょうか?

そして、その中でどのような役割を担っているのでしょうか?まずは、スクラムの基本的な知識から、その役割と意義、さらにはポジションごとの役割まで解説していきます。

これを読めば、あなたもラグビー観戦の達人に一歩近づくこと間違いなしです。

ラグビー基礎知識:スクラムの役割と意義

スクラムは、ラグビーの特徴的なプレーの一つであり、試合中の重要なシーンとなることが多いです。

さらに詳しく

具体的には、プレーボールが前進した、あるいはプレーヤーがボールを落としたときなどに、スクラムが形成されます。その姿から、ラグビーは「泥だらけの詩(ポエム)」とも称されるほどです。

では、スクラムの役割とは何でしょうか?

スクラムは、ラグビーが持つ戦略的な面を最も色濃く表すプレーとも言えます。それは、単に力のぶつけ合いではなく、高度な戦術と技術が求められるからです。

スクラムは、ボールを奪い合うことはもちろん、試合のペースをつかむための重要な要素となります。

スクラムが形成されると、選手たちは第1列、第2列、第3列という3つの行に分かれます

そして、スクラムの中での役割は、ポジションごとに異なります。

さらに詳しく

1列は力を結集し、相手を押し返す役割を果たします。2列は前列の選手を支え、3列はスクラムが解体された後のプレーに備えます。

また、スクラムは試合を公正に進めるための重要な要素でもあります。反則があった場合やプレーが中断された場合など、試合が停止した際にはスクラムが組まれ、再びプレーが始まる機会を提供します。

これにより、ラグビーは戦略性と公正性を両立しているのです。

また、スクラムは観客にとっても興奮の瞬間であり、ラグビーが人気を博す一因ともなっています。

ココがポイント

特に、スクラムが決まった瞬間や、反対側に押し返されてしまった瞬間の興奮は、ラグビーならではの魅力と言えるでしょう。

以上のように、スクラムはラグビーにおける重要な役割を担っています。それは単なる力の競り合いではなく、チーム全体の戦略と技術、そして心の結束が試される場面なのです。

ラグビーのスクラムを理解することで、試合の流れや選手たちの奮闘をより深く理解することができます。

ラグビーの魅力を深掘り:スクラムの基本形成と進行

この節では、スクラムの基本的な形成と進行について詳しく見ていきましょう。

スクラム形成

まず、スクラムが形成されるのは、ボールが前進した場合や選手がボールを落とした場合など、一定の状況下でのみです。審判が「スクラム」と指示すると、各チームは8人の選手でスクラムを形成します。

1列3人、2列2人、3列3人の計8人が、互いに肩を組み、頭を突き合わせて対峙します。これがスクラムの基本形です

ボール投入

次に、スクラムが形成されたら、スクラムハーフ(9番)と呼ばれる選手がボールをスクラムの間に投入します。このボールの投入が、スクラムの進行を制御する重要な要素です。

なぜなら、投入されたボールを奪うことがスクラムの主な目的だからです。ボールを確保したチームは、次の攻撃の権利を得ることになります。

競り合い

ボールは、前列選手の足の間に投入され、両チームのフッカー(前列中央の選手)がボールをフック(足で引っ掛け)しようと試みます。

フッカーがボールをかきボールをスクラム最後尾まで運びます。そしてスクラムハーフがボールをスクラムから取り出し、次のプレーに繋げます。

一方のチームがボールを確保しスクラムが解体されると、新たなプレーが始まります。この一連の流れは、非常にテクニカルであり、力と技術、戦略が絶妙に組み合わさったプレーとなっています。

一人ひとりの役割を全うし、連携を取ることで初めて成功するプレーです。そして、その結果が試合の行方を左右することも少なくありません。

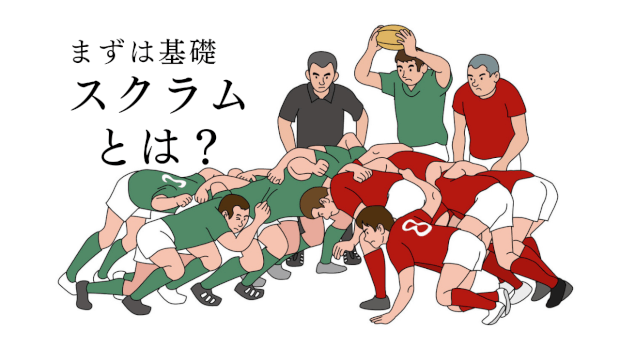

ラグビー戦略の核心:スクラムのポジションと役割

ラグビーのスクラムは、チーム内の各選手が個々の役割を果たすことで成立します。そしてその役割は、各ポジションによって異なります。

これらのポジションと役割を理解することは、ラグビーを理解するうえで非常に重要です。それでは、スクラムの各ポジションとその役割を見ていきましょう。

まず、スクラムは3つの列で構成され、それぞれが異なる役割を果たします。

ソース:https://www.bravelupus.com/watching/rule/

第1列:1列はフロントローと呼ばれプロップ2名とフッカー1名の計3人で構成されます。プロップはスクラムの力を支え、フッカーはボールをフックして後方に送ります。前列選手の主な役割は、スクラムを安定させることと、ボールを確保することです。

第2列:2列はセカンドローと呼ばれ、ロック2人で構成されます。彼らの役割は、第1列に対する支持と、スクラム内のボールのコントロールです。

第3列:3列はバックローと呼ばれフランカー2名とナンバーエイト1名の計3人で構成されます。彼らはスクラムの安定性を保ちながら、ボールが出たときに迅速に動き出す役割を担います。

それぞれのポジションが果たす役割は特異であり、その全てがうまく連動することで初めてスクラムは成功します。

力強さだけでなく、テクニックや連携も求められます。そのため、選手一人ひとりが最適なポジションでプレーすることで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

スクラムは試合を制するための重要なツールであり、それをうまく使いこなすチームが勝利をつかむことができます。

ラグビースクラムの反則:詳解ガイド

ここでは、スクラムで起こり得る反則と、その背後にあるルールや理由を詳しく解説します。ここを理解すれば、ラグビーの深い部分をより楽しむことができ、試合の見方が一変することでしょう。

スクラムの醍醐味、それは力と技術が絶妙に組み合わさった瞬間の産物です。

知っておくべきラグビー反則:スクラムでよく見られる反則事例

ラグビーのスクラムには、特定のルールが存在し、それを破ると反則となります。ここでは、よく見られるスクラムの反則事例をいくつか紹介し、その理由となるルールについて説明します。

レフェーリーの声より早く相手に当たるのはダメ!

スクラムを組む時、レフェリーの「セット」という声に合わせて組まなければいけない。この声よりも早く組もうとすれば「アーリーエンゲージ」となり、相手ボールのフリーキックとなります。

まずスクラムではレフェリーが以下の順に声を出す。選手はそれに合わせて各々が準備し一体となります。

①クラウチ・・・最前列のフロント―3人が腰を落としスクラムの姿勢を組む。

②バインド・・・両サイドのプロップと呼ばれる大男達がお互いの肩を掴む。

③セット・・・このコールの瞬間、両チーム共に組み合う。

ココがポイント

この時、レフェリーが合図する前に仕掛けてしまうのがアーリーエンゲージです。

アーリーエンゲージが起こる原因は、スクラムにおける最初の接触(ヒット)が相手より遅れを取らない事を意識する為です。

相手と一定の間合いを持つが接触前のスピードを出しきれず相手に食い込まれてしまえば、スクラムをコントロールされてしまうかもしれません。

スクラムを組む前にフロントロー、ロック、バックロー、フォワード全ての選手が定位置に就きレフェリーのコールを待ちます。

ココに注意

強い姿勢のまま待つというのも簡単にできることではありません。

8人のフォワードはレフェリーの声に合わせて各々が力を溜め、相手フォワードにスクラムで打ち勝つ為に呼吸を合わせて迎え撃ちます。

アーリーエンゲージはまさに、その呼吸がレフェリーと合わない時に起こり易い現象です。

試合前、両チームの選手はレフェリーとルールやプレーについて必ず説明を受ける時間があります。

さらに詳しく

なぜならレフェリーによって反則の捉え方が若干変わる事があり、ある試合のレフェリーがアーリーエンゲージに寛容なら次の試合のレフェリーは厳しく判定する事はよくある話です。

つまり、ラグビーにおいてレフェリーと話し合いながら試合を進めていかなければいけない典型的な部分です。

スクラムを故意に崩したらダメ!

スクラムとラインアウトは通常8人同士、計16人による塊が一つのボールをめぐって力をぶつけ合います。

コラプシングとは、その2つのセットプレーを故意に崩してしまう行為を指します。膝が地面につく場合でもコラプシングだと判定される場合が多いです。コラプシングが発生すれば相手ボールのペナルティとなります。

ココがポイント

しかし、スクラムにおけるコラプシングは判定が容易ではありません。

力の差が歴然とあってコラプシングを犯してしまうケースもあれば、片方のフォワードが意図的に崩して相手のコラプシングと見せる為に力をコントロールする場合もあります。

大学ラグビーやトップリーグではスクラムを押せる制限というのは設けられていない為、スクラムが強いチームこそ有利に試合を運びやすい傾向にあります。

高校ラグビーでは5m以上スクラムを押せない為、コラプシングが目立つ事はないかもしません。

通常はペナルティとなるだけの場合が多いですが、ゴール前スクラムの場合その押され具合によってレフェリーは「このまま押せばトライだったが、コラプシングが起きた為トライできなかぅった」と判断し認定トライを判定するケースは珍しくありません。

↓スクラム コラプシング集

スクラムを故意に回してはダメ!

ルールブック上はスクラムが90度以上ホイールした場合、スクラムを再度組み直しリスタートするのがルールです。

ココがポイント

しかしこれは、双方が故意にスクラムを回そうとしているわけではなく回ってしまった場合です。

通常、スクラムが押されているチームがスクラムを押されながら回ってしまった場合、故意に回した≒故意にスクラムを崩したとレフェリングされる事が多く、

その場合、レフェリーはスクラムを押しているチームにアドバンテージを与え試合を進めます。

一方で、単純にスクラムが回ったと判断し”スクラム組み直し”のレフェリングをする場合もあります。

ラグビースクラムガイド

ラグビーの中心要素である「スクラム」に更に深く踏み込んでいきましょう。

世界のトッププレイヤーたちのスクラムがどのようにして試合の結果を左右するのか、そしてスクラムを組む選手たちがどのような存在なのかを探求します。

ラグビーファン必見:世界のスクラムが選手ベスト3

ラグビーの世界では、スクラムの強さが試合の行方を大いに左右します。力強さ、技術、戦略の全てが試される場所であり、その一線で活躍する選手たちはまさにエリート中のエリート。今回はそんな彼らの中から、特にスクラムでの優れた実力を持つ選手ベスト3を紹介します。

1位オーウェン・フランクス(NZ)

2位マルコム・マークス(南ア)

オペティ・ヘル(トンガ出身)

これらの選手たちはそれぞれ異なる特徴とスキルを持ちながらも、共通してスクラムでの強さを発揮しています。

ラグビー試合では、彼らのスクラムが試合の流れを大きく左右することでしょう。ぜひ、彼らのプレーに注目しながら試合を楽しんでみてください。

スクラムの強さが勝敗を決める?

「スクラムの強さが勝敗を決める?」この問いに対しては、多くのラグビーファンや専門家が頷くでしょう。それほどまでにスクラムはラグビーにおいて重要な役割を果たします。

スクラムは、8人の選手が一丸となり力を合わせる集団プレーです。その成功は選手たちの筋力、技術、そして何より結束力に大きく依存します。

スクラムが優れていれば、そのチームは一定の制御力を持ち、攻撃の起点を作ることが可能となります。

また、スクラムは試合中に数多く行われ、その都度、ボールの保持権が争われます。

このように、スクラムでの優位性は攻撃のチャンスを増やし、試合の流れを有利に導く重要な要素となります。

さらに、スクラムの力は精神的な影響も与えます。

ココがポイント

力強く安定したスクラムが組めるチームは、自身の能力に自信を持つことができ、試合に対する前向きな姿勢を保つことができます。

逆に、スクラムで苦戦するチームは自信を失い、チーム全体の士気が低下する可能性もあります。

しかし、もちろんスクラムが全てではありません。速さ、スキル、戦略など、他の要素もまた試合の結果に大きな影響を与えます。

ココに注意

スクラムの強さが直接的に勝敗を決定するわけではありませんが、その影響力は非常に大きいと言えるでしょう。

スクラムを組む選手は臭いの?

「スクラムを組む選手は臭いの?」。この問いは少し笑いを誘いますが、それに対する答えは「はい、それはあり得ます」です。

ラグビーはフィジカルな接触が多いスポーツであり、特にスクラムは選手たちが密接に体を重ねる独特のプレーです。

そのため、スクラムを組む選手たちは高い強度のエクササイズを行い、大量の汗をかきます。

これは、自然な身体の反応であり、運動中の身体が適切に冷却されるために必要なものです。

さらに詳しく

しかし、汗そのものは無臭ですが、皮膚上の細菌によって分解されることで体臭が生じます。

これは避けられない自然現象です。さらに、スクラムは密閉空間が形成されるため、汗の蒸発が阻害され、選手間で体臭が感じやすくなります。

また、食事も体臭に影響を与えます。特ににんにくやタマネギなど、特定の食物は体臭を強くする可能性があるため、試合前の食事は適切に選ぶ選手もいるかもしれません。

選手たちは自身の体調管理はもちろん、チームメイトへの思いやりとして、体臭に対する対策をも行います。

最後に、観戦者から見れば、選手たちの体臭は感じられません。選手たちの一生懸命なプレーに集中し、その熱気と情熱を楽しんでください。

まとめ

スクラムについて解説いたしましたがいかがでしたでしょうか。

①押されない為に、敵より早くスクラムを組んで少しでも前に出る → アーリーエンゲージ

②これ以上スクラムを押されないように頭を落とす! → コラプシング

この2つの反則が理解出来ていれば、スクラム時の反則については悩むことは少なくなるでしょう。

-

-

ラグビーのルール スクラムのコール・掛け声は何と言ってる?

ラグビーといえば、激しいフィジカルコンタクトと戦略性が魅力のスポーツです。その中でも特に注目されるのが「スクラム」です。 スクラムは試合の重要な局面で行われるプレーで、その結果は試合の流れを左右します ...

続きを見る